Yoga

Yoga, Meditation und Glücksforschung

Glück durch Bedürfnislosigkeit & Nichtanhaften an der Welt?

von Dr. med. Reimar Banis

Quelle: „Spirituelle Energiemedizin“ von Dr. Reimar Banis, erschienen im Via Nova Verlag 2006

Seit Anbeginn der Menschheit haben sich Philosophen und Weisheitslehrer mit der Ausgeglichenheit des Gemüts, der Zufriedenheit und dem Glück beschäftigt. Im Osten des Buddha und der Yogis ging es überwiegend um Bedürfnislosigkeit, Nichtanhaften an der Welt und das Erreichen eines ausgeglichenen Gemütes. Ganz allgemein assoziiert man mit solchen Vorstellungen den weltflüchtigen Eremiten und den Mönch, die das Diesseits als große Täuschung (maya) ansehen.

Der Zweck von Yoga

Expertin vom MAV Gesundheitszentrum:

Mag. art. Walpurgis Schwarzlmüller

Der Zweck von Yoga ist es, Wissen durch unmittelbare Wahrnehmung zu erlangen. Yoga ist die praktische Wissenschaft des Lebens, welche sowohl das absolute Sein als auch alle verschiedenen Schichten der relativen Schöpfung der unmittelbaren Erfahrung zugänglich macht.

mandala brahmana upanishad

Die Mandala („Kreis“) Brahmana Upanishad beinhaltet 92 Verse in fünf Kapiteln. Ihre Lehren werden ebenso wie die brihad aryanka („Große Wald“) upanishad Yajnavalkya zugeschrieben, der einen achtgliedrigen Yoga mit einigen ungewöhnlichen Definitionen der einzelnen Glieder darlegt…..

pashupata brahma upanishad

Das Yoga der Lichtphänomene & die radikal nondualistische Philosphie, bzw. die lichterfüllte Mystik des nachklassichen Yoga im indischen Mittelalter :

Die Pashupata Brahma Upanishad ist ein Shaiva Werk von 78 Versen in zwei Kapiteln. Sie leitet ihren Namen ab von den Anhängern Pashupatis – des Gottes Shiva dieses mal als Herr der „Tiere“ (pashu) oder versklavten Seelen. (Wir wissen ja bereits über die enormen Erscheinungsformen Shivas). Die Schrift fusst auf der Opfersymbolik der Brahmanen, die bereits den Veden ungemein tief verbunden waren und sind und stellt des Weiteren die Rezitation des hamsa-mantra als eine Form des inneren bzw. geistigen Opfers dar. Dieser Vorgang wird auch nada-anusamdhana, d.h. „Anwendung des (inneren) Tons“ genannt – ein mit den kanphata-yogins speziell verbundener Begriff, der auf der esoterischen Vorstellung von 96 „solaren Strahlenbündeln“ im Herzen beruht. Das sind leuchtende, im raum-& zeitlosen Selbst entspringende Verbindungslinien, über die das Göttliche im menschlichen Körper-Verstand-System schöpferisch intervenieren kann. „Solch okkulter Sachverhalt hinsichtlich des Absoluten findet sich nirgendwo sonst beschrieben“, meint der Text (1.25).

Weiters heisst es, die Befreiung sei nur für den yogin möglich, der über die Identität von hamsa als Klang mit hamsa als übersinnliches Selbst zu meditieren vermag.

Trad. ajapa Meditation & Saranam Ayyappa

.. die Harmonie der Schwäne

Die Balance von Ida & Pingala * In einer traditionellen laufenden ajapa+japa Meditation vermag der Atem das volle Potential von Körper und Seele auszuschöpfen, Körper und Seele in Harmonie zu bringen, das Bewusstsein wach zurufen und einem wahrlich für neue Räume und Welten zu beflügeln. Das Beste für die volle Gesundheit sozusagen…..

In den shastras ist es wie folgt beschrieben:

The Brhadaranyaka Upanishad, II

Die brihad-aranyaka Upanisad (3.9.26) ihrerseits gibt eine Erklärung, wie Forscher, die in den Elementen der Materie nach den Wurzeln der Existenz suchen, nur neti, neti (das Selbst ist nicht dieses und nicht jenes) finden. Tatsächlich wird das Brahman als reines Bewusstsein beschrieben und kann als solches nur vom reinen Bewusstsein erkannt und erfahren werden. Innerhalb der relativen Wirklichkeit und Wahrheit kann das Absolute genausowenig gefunden werden, wie innerhalb der Dunkelheit kein Licht zu finden ist. Es verhält sich gerade umgekehrt.

Dunkelheit hat aus sich heraus keinen Bestand, es kann also nicht etwa an einen hellen Ort gebracht werden. Wohl aber taucht Licht alles, mit dem es in Berührung kommt, in Helligkeit und ermöglicht der Dunkelheit erst ihre Existenz, nämlich dann, wenn das Licht verdeckt wird. In ähnlicher Weise, beinhaltet das Absolute zwar das Relative, aber es ist weder vom Relativen abhängig noch aus dem Relativen hervorgegangen. Es verhält sich genau umgekehrt. Erst wenn das reine Bewusstsein des absoluten Brahman verdeckt wird, entsteht das Relative.

Dies zeigt uns, daß unsere eigentliche Lebensaufgabe darin liegt, unsere göttliche Natur zu erkennen.

hatha yoga – siddha siddhanta paddhati

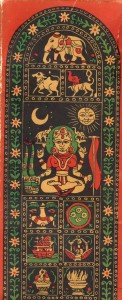

von goraksha – nava cakra, arkane Yoga-Anatomie

Die Bedeutung der goraksha-paddhati („Fußpfad von Goraksha“) kann daran ermessen werden, dass viele ihrer Strophen sich den der ganzen späteren Hatha-Yoga Literatur verstreut wiederfinden.

Ein weiterer wichtiger Goraksha zugeschriebener Yoga-Text ist die siddha-siddhanta-paddhati („Pfad der Vollendeten“). Ein umfassendes Werk von sechs Kapiteln mit insgesamt 353 Strophen, das die Natha-Philosophie des Körpers (pinda) entwickelt. Die neun cakras umfassen die bekannten sieben, mit einer Ausnahme: das sahasrara am Kopfscheitel wird nirvana-cakra gennant. Als achtes Zentrum fungiert das am Gaumen gelegene talu-cakra. Das ist auch der Ort der mysteriösen „kleinen Glocke“ (ghantika), bzw. des „königlichen Zahns“ (raja danta), dh. das Gaumenzäpfchen -die Stelle, der Quell amritas. Das neunte „Energie Rad“ ist das akasha-cakra, das 16 Speichen haben und sich nahe dem „bhramanischen Spalt“ am Kopfscheitel befinden soll.

Im ersten Kapitel werden sechs Typen der Verkörperung unterschieden, beginnend mit dem transzendentalen (para) Körper und endend mit dem physischen Körper (garbha). Die arkane Anatomie des zuletzt erwähnten wird im 2. Kapitel erklärt. In einer Strophe wird der echte yogin charakterisiert als jemand, der persönlich und unmittelbar die neune cakras, die 16 beigeordneten Stützen (adharas) der Konzentration, die drei „Zeichen“ lakshya und die fünf Äther/Räume (vyoman) erfuhr.

Die 16 beigeorndeten Zentren sind die Stellen des Körpers, auf die die Aufmerksamkeit in Konzentrationsübungen fokussiert werden kann: Nämlich die beiden großen Zehen, das muladhara-cakra (das hier auch beigeordnet fungiert), an der Wirbelsäulenbasis, After, Penis, Damm, Unterbauch, Nabel, Herz, Hals, Gaumenzäpfchen, Gaumen, Zunge, der Punkt zwischen den Brauen (Ort des ajna cakras), Nase, Nasenwurzel und Stirn (lalata). Die drei Zeichen (lakshya), oder auch „Schauungen“, beziehen sich auf Licht-Erfahrungen außerhalb und innerhalb des Körpers sowie auf rein mentale Lichtphänomene diverser Art. Die drei heißen in der vorgegebenen Reihenfolge: bahya-lakshya, antar-lakshya, und madhya-lakshya.

Das dritte Kapitel der siddha-siddhanta-paddhati fährt in diesen Ausführung fort und beschreibt den Körper als mikrokosmische Wiederspiegelung des Kosmos. Das vierte Kapitel befasst sich mi der kundalini shakti die in zwei Modalitäten existiert, nämlich unmanifestiert (kosmisch) und manifestiert (individualisiert). Im ersten heißt sie akula, im zweiten kula.

Außerdem kann die kula kundalini wach sein oder schlafen. Auch wenn die kundalini shakti eine einzige Kraft ist, tritt sie in Form kleinerer Energien in verschiedenen cakras auf. Dazu differenziert der Text zwischen der unteren, der mittleren und der oberen Kraft (shakti), jeweils am Basis-Nabel- und Scheitelzentrum lokalisiert.

Das fünfte Kapitel hebt hervor, dass der Erfolg im Yoga von der Gnade des Lehrer abhänge. Sie befähige den yogin, auf alle übernatürliche Kräfte (siddhi), die er im Lauf seiner kundalini Praxis erworben haben mochte, zu verzichten und zum „nicht-auftauchenden“ (nirutthana) Zustand weiterzuschreiten, worin sich der Körper mit dem höchsten Wohnort (param-pada), dh. mit Shiva vereinigt.

Das sechste Kapitel enthält kurze Definitionen verschiedener Asketen-typen und zählt u.a. die charakteristischen Merkmale des avadhuta yogin auf, des Adepten, der alle Bindungen und Belange „abgeworfen“ (ava+dhuta) hat.

omkaram bindu samyuktham-shabda brahman

Shiva Sadakshara Stotram

Translated by P. R. Ramachander

Omkaram, Bindu Samyuktham,

Nithyam, dyayanthi yogina,

Kamadam, mokshadam chaiva,

Omkaraya Namo nama. 1

Weiblichkeit & Männlichkeit im yoga&tantra

Weiblichkeit im Yoga & Tantra

Yoga ist heute gewöhnlich von einer asketischen und sehr disziplinierten Tradition des Hatha-Yoga geprägt. Die Zeiten des Matriarchats, also einer von weiblichen Werten erfüllten Gesellschaft, sind lange vorüber. Patriarchaische Formen, die mehr dem Mönchsleben zuzuordnen sind, haben auch die westliche Art Yoga zu üben weitgehend beeinflusst.

Daneben gibt es aber auch die vedisch-tantrische Tradition, die Devi in all ihren Aspekten und Ausdrucksformen Ehre erweist.

tejo bindu upanishad- Teil II, vedanta …

Die tejo-bindu („Ausstrahlungs-Punkt“) – upanishad hat sechs Kapitel mit insgesamt 465 Versen. Anscheinend sind die Kapitel 2-4 und 5-6 einst zwei selbstständige Texte gewesen. Nur das erste Kapitel und der Anfang des fünften rechtfertigen mehr oder weniger den Titel dieser upanishad, während die anderen Sektionen den vedantischen Nondualismus darlegen und mit der Mantra Yoga Praxis direkt nichts zu tun haben.

Der Leser wird ermahnt, über den „Schwan“ (hamsa) zu meditieren (man beachte hier vielleicht auch den „Schwan“ in der ayurvedischen Pulsdiagnose), womit hier das transzendente Selbst jenseits der drei Bewusstseinszustände des Wachens, Träumens und Schlafens gemeint ist. Der anonyme Verfasser dieses Werkes macht einen 15-gliedrigen (panca-dasha-anga, geschrieben pancadahsanga) Yoga mit Regeln geltend, der so aussieht:

tantra, hatha u. layayoga & bharatanathyam

Körperlichkeit und indische Philosophie in tantra und yoga,…

„yato hastas tato drstir yato drstis tato manah yato manas tato bhavo yato bhavas tato rasah“ „Wo die Hände sind /sich hinbewegen/, dort ist der Blick, wo der Blick ist, ist der Geist, wo der Geist ist, ist das Gefühl, wo das Gefühl ist, ist /entsteht/ Rasa. Vers Nr. 37 des Abhinayadarpana von Nandikesvara

Der Tanz jivas im vedanta:

Hatha- und Laya Yoga ist eine Erlösungspraktik innerhalb des Tantrismus. Seit ungefähr 500 n. Christi treten die Strömungen des Tantrismus und Shaktismus auf. Diese bestehen aus einem Komplex von religiösen, rituellen und mystischen Phänomenen, die die religiösen Ausdrucksformen des Hinduismus bis heute prägen. Ohne die Tantras studiert zu haben, kann man den Hinduismus nicht wirklich verstehen, meint Klaus Mylius.

brahmacarya,“brahma-achara“brahmisches Betragen-

ODER…, die Praxis der Keuschheit in Gedanke, Wort und Tat, die als eine der grundsätzlichen Disziplinen (yama) des Yoga aber auch ebenso im Tantra gilt.

Selbst im Tantrismus wird einem ungezügelten Hedonismus nicht das Wort geredet. Generell glaubt man, die sexuelle Erregung unterbreche den Drang zur Erleuchtung oder Befreiung, da sie den Hunger nach sinnlicher Erfahrung entfache und außerdem zum Verlust von Samen und vitaler Energie (ojas) führt.

Die Wahrhaftigkeit (satya) wird in der ethischen und yogischen Literatur oft gepriesen. So sagt zB. das Mahanirvana-Tantra:

vamachara,“vama-achara“,linkes Betragen-

ODER…, die nondualistische Annäherung an Gott unter den Shiva Verehrern des nachklassichen Yoga

Die vielverzweigte Shaiva Tradition wurzelt in der vedischen Zeit. Einige der Shaiva Praktiken sind recht außergewöhnlich, und scheinen die konventionelle Moral zu provozieren. Man betrachtet diese Schulen als „linkshändig“, weil sie die konkret-praktische Einlösung der höchsten Wahrheit – der Nichtdualität – vertreten, während die „rechtshändigen“ Schulen in Großen und Ganzen nur den symbolischen Ausdruck dieser Wahrheit zulassen.

tejo bindu upanishad- Teil I, vedanta

… und der Dualismus des klassischen Yoga des Patanjali

pakriti-laya: Die Erfahrung der ekstatischen Einheit, wie in nachfolgender Passage der tejo bindu upanishad formuliert, steht im Mittelpunkt der upanishadischen Weisheit. Die Weisen der frühen Upanishaden waren die ersten, die ausdrücklich und voll beseelten Enthusiasmus über solch überwältigende Realisierung sprachen. Ihre nondualistischen Einsichten fanden bei den späteren Weisen des Vedanta ein vielseitiges Echo. Für sie war, genauso wie für ihre Vorläufer die Metaphysik ein Versuch, eine rationale Erklärung für jenes „Etwas“ zu finden, das sie als lebendige Wirklichkeit erlebten – das Eine Sein, das Eine Wesen, atman oder brahman genannt.

bharatanatyam – indischer Tempeltanz

Indische Kunst und Kultur

Foto: Chidambaram – Nataraja Tempel, Tamil Nadu, Indien

Bharatanatyam ist ein Abbild des ewigen kosmischen Tanzes und der Ausdruck der Sehnsucht des Menschen nach Vereinigung mit dem Absoluten.

Die moderne Physik hat gezeigt, was im indischen Gedankengut durch Meditation erfahren wurde, nämlich dass Bewegung und Rhythmus die wesentlichen Eigenschaften der Materie sind. Das ganze Universum befindet sich in endloser Bewegung und Aktivität. Alle Materie nimmt am ewigen kosmischen Tanz der Energie teil.